› 月刊誌「北方ジャーナル」公式ブログ › 2009年06月

› 月刊誌「北方ジャーナル」公式ブログ › 2009年06月2009年06月30日

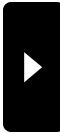

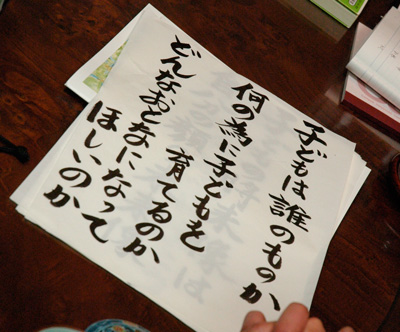

子供は誰のものか

田下昌明氏の「今こそ育児を見つめ直そう」(第2回)

※前回記事はコチラ

◆3つの育児方針◆

──著書『真っ当な日本人の育て方』では、3つの問いをされていますよね。

子供は誰のものか。

何のために子供を育てるのか。

どんな大人になってほしいのか。

その問いの答えが3つの育児の目標ということですね。

田下「この3つの目標がこの本を貫いているんです。まず子供は誰のものか。それは『子供は日本人社会のもの』で、親はその養育を社会に委託されているのです。これは裏を返せば、親の持ち物ではないということです。もし親の持ち物だったら、親が泥棒なら自分より上等な泥棒になるように子を教育するでしょ?」

──たしかに、子供が親のものであったら社会が成り立たないですね。

田下「日本人ではなく、もっと大きな規模で全人類のために子供はあるんだとすると、それでは誰にもとらえどころがなくなってしまう。育児の目標にならなくなってしまうんですね」

──間違いではないけれど、馴染まないかもしれませんね。

田下「次は何のために子供を育てるのかと。それは『日本の文化を継承し未来に伝える日本人にするため』です。生まれたばかりの赤ちゃんは私たちと同じ姿かたちをしていますが、まだ人間ではありませんし、日本人でもありません」

──赤ちゃんは人間ではない?

田下「生まれたばかりは人間ではないんです。昔、インドで狼に育てられた2人の少女がいましたね。彼女たちは赤ちゃんのときに狼にさらわれ、育てられました。保護された後に人間として生活していけるように手厚く養護されましたが、周囲の努力も空しく数年後に狼の習性を残したまま死んでいきました。生後間もない赤ちゃんがまだ人間ではないということの証明です」

続きを読む

2009年06月30日

子供は誰のものか

田下昌明氏の「今こそ育児を見つめ直そう」(第2回)

※前回記事はコチラ

◆3つの育児方針◆

──著書『真っ当な日本人の育て方』では、3つの問いをされていますよね。

子供は誰のものか。

何のために子供を育てるのか。

どんな大人になってほしいのか。

その問いの答えが3つの育児の目標ということですね。

田下「この3つの目標がこの本を貫いているんです。まず子供は誰のものか。それは『子供は日本人社会のもの』で、親はその養育を社会に委託されているのです。これは裏を返せば、親の持ち物ではないということです。もし親の持ち物だったら、親が泥棒なら自分より上等な泥棒になるように子を教育するでしょ?」

──たしかに、子供が親のものであったら社会が成り立たないですね。

田下「日本人ではなく、もっと大きな規模で全人類のために子供はあるんだとすると、それでは誰にもとらえどころがなくなってしまう。育児の目標にならなくなってしまうんですね」

──間違いではないけれど、馴染まないかもしれませんね。

田下「次は何のために子供を育てるのかと。それは『日本の文化を継承し未来に伝える日本人にするため』です。生まれたばかりの赤ちゃんは私たちと同じ姿かたちをしていますが、まだ人間ではありませんし、日本人でもありません」

──赤ちゃんは人間ではない?

田下「生まれたばかりは人間ではないんです。昔、インドで狼に育てられた2人の少女がいましたね。彼女たちは赤ちゃんのときに狼にさらわれ、育てられました。保護された後に人間として生活していけるように手厚く養護されましたが、周囲の努力も空しく数年後に狼の習性を残したまま死んでいきました。生後間もない赤ちゃんがまだ人間ではないということの証明です」

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

10:11

│Comments(0)

2009年06月27日

2009年06月27日

2009年06月27日

民主・鳩山代表、苫小牧で街頭演説

鳩山氏、代表就任後初のお国入り(写真左から鳩山幸夫人、戸部英一鳩山総連合後援会会長代行、鳩山由紀夫代表)

民主党・鳩山由紀夫代表が6月26日道内入りし、苫小牧市の事務所で会見を開き、中心街で鈴木宗男・新党大地代表と街頭演説を行なった。詳しくは7月15日発売の本誌8月号をご覧下さい。 (ご)

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

00:34

│Comments(0)

2009年06月27日

民主・鳩山代表、苫小牧で街頭演説

鳩山氏、代表就任後初のお国入り(写真左から鳩山幸夫人、戸部英一鳩山総連合後援会会長代行、鳩山由紀夫代表)

民主党・鳩山由紀夫代表が6月26日道内入りし、苫小牧市の事務所で会見を開き、中心街で鈴木宗男・新党大地代表と街頭演説を行なった。詳しくは7月15日発売の本誌8月号をご覧下さい。 (ご)

続きを読む

2009年06月25日

ハゲ男の一夜

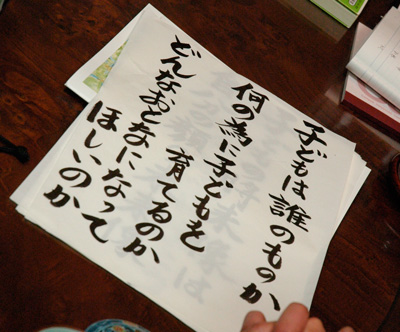

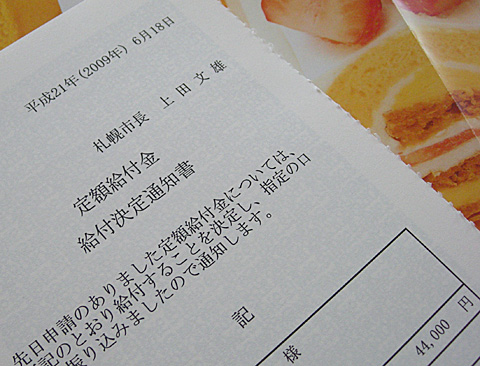

武士は喰わねど高楊枝、定額給付金もやっと入ったことだし微力ながら不況風が吹くススキノに貢献しましょう…というのは言い訳で、実は単に旨いものを喰って旨い酒を飲みたいばかりにススキノへと繰り出したのであった。

続きを読む

2009年06月25日

ハゲ男の一夜

武士は喰わねど高楊枝、定額給付金もやっと入ったことだし微力ながら不況風が吹くススキノに貢献しましょう…というのは言い訳で、実は単に旨いものを喰って旨い酒を飲みたいばかりにススキノへと繰り出したのであった。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

19:12

│Comments(0)

2009年06月25日

手塚治虫『火の鳥』

現在4巻、初版発行09年05月30日、朝日新聞出版、

本体1,100円税別

本誌の人気連載のひとつ『小笠原淳のたまにはマンガも読みたまえ!』が、現在発売されている北方ジャーナル7月号で40回を迎えました。それがいったい何の節目になるかは分かりませんが、このコラムも月に一度、当ブログで掲載していきたいと考えております。では早速、お楽しみくださいませー。

これぞ雄篇「火の鳥」最初期版

角川版の愛読者も書店へ急げ!

内容をあれこれ綴るまでもなかろう。手塚作品の中でも最も有名と思われる長篇の一つが、B5判の新装版で覆刊と相成った。敢えて言うが、すでに同作を全巻所蔵している読者も、本シリーズは改めて買い揃えておくべきだろう。

手塚治虫は、実に頻繁に原稿を描き換える作家だった。いわゆるネーム(吹き出し内の文言)、つまり科白の改稿は当たり前、雑誌連載終了直後に原稿をあちこち組み直して構成をがらりと変え、単行本では掲載時の面影もなくなっていた、というケースさえザラにある。今年早早に原作者酒井七馬のクレジット付きで限定覆刻された処女長篇『新寶島』(小学館クリエイティブ)など、これまで一般的に流通していた手塚全集版(講談社)のそれとは内容があまりにも違う。それもその筈で、本来1947年に執筆された同作は、全集刊行時の84年に手塚自身がその全頁を描き改めてしまったのだ。同じような事情で、『ジャングル大帝』や『鉄腕アトム』、『三つ目がとおる』などの人気作は、いったいいくつの版があるのか素人眼にはまったくわからないほどだ。

続きを読む

2009年06月25日

手塚治虫『火の鳥』

現在4巻、初版発行09年05月30日、朝日新聞出版、

本体1,100円税別

本誌の人気連載のひとつ『小笠原淳のたまにはマンガも読みたまえ!』が、現在発売されている北方ジャーナル7月号で40回を迎えました。それがいったい何の節目になるかは分かりませんが、このコラムも月に一度、当ブログで掲載していきたいと考えております。では早速、お楽しみくださいませー。

これぞ雄篇「火の鳥」最初期版

角川版の愛読者も書店へ急げ!

内容をあれこれ綴るまでもなかろう。手塚作品の中でも最も有名と思われる長篇の一つが、B5判の新装版で覆刊と相成った。敢えて言うが、すでに同作を全巻所蔵している読者も、本シリーズは改めて買い揃えておくべきだろう。

手塚治虫は、実に頻繁に原稿を描き換える作家だった。いわゆるネーム(吹き出し内の文言)、つまり科白の改稿は当たり前、雑誌連載終了直後に原稿をあちこち組み直して構成をがらりと変え、単行本では掲載時の面影もなくなっていた、というケースさえザラにある。今年早早に原作者酒井七馬のクレジット付きで限定覆刻された処女長篇『新寶島』(小学館クリエイティブ)など、これまで一般的に流通していた手塚全集版(講談社)のそれとは内容があまりにも違う。それもその筈で、本来1947年に執筆された同作は、全集刊行時の84年に手塚自身がその全頁を描き改めてしまったのだ。同じような事情で、『ジャングル大帝』や『鉄腕アトム』、『三つ目がとおる』などの人気作は、いったいいくつの版があるのか素人眼にはまったくわからないほどだ。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

13:35

│Comments(0)

2009年06月24日

#.5 ジャニス・ジョプリン「フェアウェル・ソング」

いま蘇る、あのミュージシャン!

懐かしのRock

(フリーライター 七闇夢妖)第5回 Janis Joplin『Farewell Song』

(※ 北方ジャーナル2004年9月号掲載記事)

神に「歌心」を授けられた天才シンガー

カラオケが普及したせいか、最近はなかなか歌の上手なアイドル歌手が増えた。歌番組を見ていると、思わず「オッ」と感心するほど上手い歌手もいるのだが、いわゆる“上手さ”と聞き手の感動は必ずしも一致しないようだ。

アメリカ西海岸を拠点とするヘルス・エンジェルス系のバンド「ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー」のヴォーカリストとして、68年に「チープ・スリル」でデビューしたジャニス・ジョプリンは、死後30年以上が過ぎた今も「不世出の天才シンガー」と賞賛を浴びている。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

10:48

│Comments(0)

2009年06月24日

#.5 ジャニス・ジョプリン「フェアウェル・ソング」

いま蘇る、あのミュージシャン!

懐かしのRock

(フリーライター 七闇夢妖)第5回 Janis Joplin『Farewell Song』

(※ 北方ジャーナル2004年9月号掲載記事)

神に「歌心」を授けられた天才シンガー

カラオケが普及したせいか、最近はなかなか歌の上手なアイドル歌手が増えた。歌番組を見ていると、思わず「オッ」と感心するほど上手い歌手もいるのだが、いわゆる“上手さ”と聞き手の感動は必ずしも一致しないようだ。

アメリカ西海岸を拠点とするヘルス・エンジェルス系のバンド「ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー」のヴォーカリストとして、68年に「チープ・スリル」でデビューしたジャニス・ジョプリンは、死後30年以上が過ぎた今も「不世出の天才シンガー」と賞賛を浴びている。

続きを読む

2009年06月23日

札幌駅でダイキンの世界初暖房機「暖全ヒート」を見る

きょうの札幌地方は午後12時35分に最高気温27.8度を記録。前日の雨もあってとても蒸し暑かったのだが、そんな気候の中、札幌駅西口でダイキン工業株式会社(本社・大阪)の新製品「暖全ヒート」のプロモーションが行なわれていた。

会場にいた担当者が汗だくで教えてくれたところによると、この「暖全ヒート」は電気エネルギーを用いる、環境に配慮した世界初の業務用ヒートポンプ暖房機である。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

20:24

│Comments(0)

2009年06月23日

札幌駅でダイキンの世界初暖房機「暖全ヒート」を見る

きょうの札幌地方は午後12時35分に最高気温27.8度を記録。前日の雨もあってとても蒸し暑かったのだが、そんな気候の中、札幌駅西口でダイキン工業株式会社(本社・大阪)の新製品「暖全ヒート」のプロモーションが行なわれていた。

会場にいた担当者が汗だくで教えてくれたところによると、この「暖全ヒート」は電気エネルギーを用いる、環境に配慮した世界初の業務用ヒートポンプ暖房機である。

続きを読む

2009年06月23日

今こそ未来のために育児を見つめ直そう

今年の「こどもの日」に合わせて総務省が発表した人口推計(4月1日現在)によると、日本の子供(15歳未満)は昨年より11万人少ない1714万人。28年連続の減少、過去最少を記録した。総人口に占める子供の割合も13.4%と世界最低水準。少子化に歯止めがかからない状況が改めて浮き彫りとなっている。

少子化社会への対応は、国と社会の未来を確たるものにするための喫緊の課題だ。定額給付金と同時に交付された子育て応援特別手当や、妊婦健診の公費負担の拡充、出産一時金の引き上げなど、政府もさまざまな施策を打っているが、好転の兆しはまったく見えてこない。

現在発売中の『北方ジャーナル7月号』では、この〝日本の少子化〟をテーマに田下昌明氏と語り合った模様を掲載している。旭川で40年以上にわたって子供たちとその家庭環境を見つめ続けている現役の小児科医である田下氏は、全国的に大きな反響を呼んだ『真っ当な日本人の育て方』(新潮社)の著者でもある。今回のインタビューでは田下氏独自の育児論、少子化を克服した諸外国の例から、日本の少子化を食い止めるために何をすべきかを探ったが、田下氏との対談はこれで2回目。前回のインタビューは『〝亡国の育児〟からの脱却』と題して2009年1月号、2月号に分けて掲載している。

前後篇あわせて24頁。インタビューとしては破格の扱いだが、田下氏との対談はまさに「目からウロコ」の連続だった。その対談からおよそ半年が経過したことでもあるし、本ブログで当時の記事をブログ用に再構成して連載していきたいと思う。育児真っ盛りで悩んでいる人も、育児を卒業した人も、育児に関係のない人にも、田下氏から発せられる言葉に触れてほしい。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

10:46

│Comments(0)

2009年06月23日

今こそ未来のために育児を見つめ直そう

今年の「こどもの日」に合わせて総務省が発表した人口推計(4月1日現在)によると、日本の子供(15歳未満)は昨年より11万人少ない1714万人。28年連続の減少、過去最少を記録した。総人口に占める子供の割合も13.4%と世界最低水準。少子化に歯止めがかからない状況が改めて浮き彫りとなっている。

少子化社会への対応は、国と社会の未来を確たるものにするための喫緊の課題だ。定額給付金と同時に交付された子育て応援特別手当や、妊婦健診の公費負担の拡充、出産一時金の引き上げなど、政府もさまざまな施策を打っているが、好転の兆しはまったく見えてこない。

現在発売中の『北方ジャーナル7月号』では、この〝日本の少子化〟をテーマに田下昌明氏と語り合った模様を掲載している。旭川で40年以上にわたって子供たちとその家庭環境を見つめ続けている現役の小児科医である田下氏は、全国的に大きな反響を呼んだ『真っ当な日本人の育て方』(新潮社)の著者でもある。今回のインタビューでは田下氏独自の育児論、少子化を克服した諸外国の例から、日本の少子化を食い止めるために何をすべきかを探ったが、田下氏との対談はこれで2回目。前回のインタビューは『〝亡国の育児〟からの脱却』と題して2009年1月号、2月号に分けて掲載している。

前後篇あわせて24頁。インタビューとしては破格の扱いだが、田下氏との対談はまさに「目からウロコ」の連続だった。その対談からおよそ半年が経過したことでもあるし、本ブログで当時の記事をブログ用に再構成して連載していきたいと思う。育児真っ盛りで悩んでいる人も、育児を卒業した人も、育児に関係のない人にも、田下氏から発せられる言葉に触れてほしい。

続きを読む

2009年06月22日

今年も!ジミー東原AS8月に全道4カ所ツアー

もう今や説明の必要がないくらいおなじみとなった、一流ベテランミュージシャンによる最強ブラスロックバンド「ジミー東原オールスターズ(AS)」の全道ツアー2009が8月に行なわれる。

もう今や説明の必要がないくらいおなじみとなった、一流ベテランミュージシャンによる最強ブラスロックバンド「ジミー東原オールスターズ(AS)」の全道ツアー2009が8月に行なわれる。今回のプログラムは、第1部が「なつかしの名曲セレクション」。第2部は「スペシャルゲスト」として「TAXI」や「ロンリーチャップリン」のヒットで知られる歌手・鈴木聖美が登場し、第3部は初の試みとなる「リクエストセレクション」が行なわれる。

この「リクエストセレクション」はAIR-G'の番組「SUNDAY MUSIC GIFT from JM」と連動し、東原ASがファンのリクエストを元に演奏してくれるというもの。詳しい情報は同番組サイトをご覧下さい。

続きを読む

2009年06月22日

今年も!ジミー東原AS8月に全道4カ所ツアー

もう今や説明の必要がないくらいおなじみとなった、一流ベテランミュージシャンによる最強ブラスロックバンド「ジミー東原オールスターズ(AS)」の全道ツアー2009が8月に行なわれる。

もう今や説明の必要がないくらいおなじみとなった、一流ベテランミュージシャンによる最強ブラスロックバンド「ジミー東原オールスターズ(AS)」の全道ツアー2009が8月に行なわれる。今回のプログラムは、第1部が「なつかしの名曲セレクション」。第2部は「スペシャルゲスト」として「TAXI」や「ロンリーチャップリン」のヒットで知られる歌手・鈴木聖美が登場し、第3部は初の試みとなる「リクエストセレクション」が行なわれる。

この「リクエストセレクション」はAIR-G'の番組「SUNDAY MUSIC GIFT from JM」と連動し、東原ASがファンのリクエストを元に演奏してくれるというもの。詳しい情報は同番組サイトをご覧下さい。

続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

15:41

│Comments(0)

2009年06月22日

第1回『私が繁華街に住んだワケ』

エッセイ

夏井功(身体障害1種1級)の『夜を駈ける車イス』

※この記事は北方ジャーナル2007年5月号に掲載されたものです。

『障害者』として受ける制約

私は障害者である。日常の多くを車イスの上で過ごし、何をするにも人の手を借りなければならないような、いわゆる「重度」の障害者である。

「重度の障害がある」といってもそれはそれ、世間の多くの人々と同じように生活し、仕事を持ち、時にはススキノなどに出て遊ぶ。違いがあるのはそれらを車イス上で行ない、そこにヘルパーなどの「介助」が必要というだけで、その点をのぞけば何ら変わりのない、ただのスケベな中年男である。

そうはいっても実際「障害を持つ」というのは不便なもので、例えば車イスを使っているというだけで階段はもとよりちょっとした段差でさえ大きな障壁となる。周囲に誰もいない時にこの障壁にぶつかると、どんなに頑張ってもそこから先へいくことが出来なくなるわけだから困ったものだ。

高齢化社会のせいか、バリアフリーやユニバーサルデザインなどの「誰もが使いやすいモノ、まちづくり」に対する意識が少しずつ広がってきてはいるが、個人の生活においては未だ十分な状況には程遠い。そのため私や多くの障害者は、福祉制度や地域資源を活用しつつ、それぞれが個々に様々な工夫をしながらやっとの思いで生活している。私がかつて、それまで「遊ぶ場所」でしかなかったススキノを生活の場とし、これから書く多くのエピソードを経験することとなった理由もそこにあるといえる。 続きを読む

Posted by 北方ジャーナル at

09:58

│Comments(0)

2009年06月22日

第1回『私が繁華街に住んだワケ』

エッセイ

夏井功(身体障害1種1級)の『夜を駈ける車イス』

※この記事は北方ジャーナル2007年5月号に掲載されたものです。

『障害者』として受ける制約

私は障害者である。日常の多くを車イスの上で過ごし、何をするにも人の手を借りなければならないような、いわゆる「重度」の障害者である。

「重度の障害がある」といってもそれはそれ、世間の多くの人々と同じように生活し、仕事を持ち、時にはススキノなどに出て遊ぶ。違いがあるのはそれらを車イス上で行ない、そこにヘルパーなどの「介助」が必要というだけで、その点をのぞけば何ら変わりのない、ただのスケベな中年男である。

そうはいっても実際「障害を持つ」というのは不便なもので、例えば車イスを使っているというだけで階段はもとよりちょっとした段差でさえ大きな障壁となる。周囲に誰もいない時にこの障壁にぶつかると、どんなに頑張ってもそこから先へいくことが出来なくなるわけだから困ったものだ。

高齢化社会のせいか、バリアフリーやユニバーサルデザインなどの「誰もが使いやすいモノ、まちづくり」に対する意識が少しずつ広がってきてはいるが、個人の生活においては未だ十分な状況には程遠い。そのため私や多くの障害者は、福祉制度や地域資源を活用しつつ、それぞれが個々に様々な工夫をしながらやっとの思いで生活している。私がかつて、それまで「遊ぶ場所」でしかなかったススキノを生活の場とし、これから書く多くのエピソードを経験することとなった理由もそこにあるといえる。 続きを読む