2015年09月15日

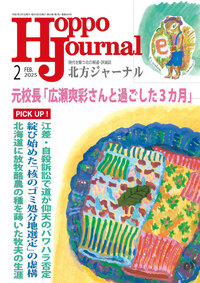

北方ジャーナル2015年10月号

9月15日発売。お求めは道内有名書店、セイコーマート、SPAR、インターネットではAmazon、またはオンライン書店『Fujisan.co.jp』、あるいは直接当社(右サイドバーのメールボタンから)までお問い合わせください。

【報道】犯罪被疑者の「法の下の平等」とは

「人質司法」に例外ありや

早期釈放 2つのケースから考える

「人質司法」という言葉がある。警察などの捜査機関が、合理的な理由なく容疑者の身柄を拘束し続けることだ。留置施設や拘置所に隔離される人たちが必ずしも真犯人とは限らないにもかかわらず、そうした処分は今日も当たり前のように全国各地で行なわれている。冤罪事件と結び付けて語られることも多いこの奇妙な慣行。司法の界隈では、たまに例外のようなケースが見られることがあるのだが──。(小笠原 淳)

----------------------------------------------------------------------

【特集】地方私大のゆくえ

学究の府、揺れる――。

労使対立に端を発し、学部改革に伴う混乱を巡って理事会と教員の反目が続く札幌大学(札幌市豊平区、桑原真人学長)。任期半ばの学長更迭や関係者間の訴訟問題などで世論を賑わせている酪農学園大学(江別市、竹花一成学長)。ともに道内で約半世紀の歴史を持つ私学の周辺が、このところ妙に騒がしい。国の進める大学改革と歩調を合わせるように現場の軋み音が増えていくのは、なんとも皮肉なことだ。両者の因果関係はさておき、今号では迷走際立つ2大学の現状を、現場の声を通じてお届けしたい。アカデミズムの府の動揺は、何を語っているのか――。

【第一部 札幌大学】

最新報告

『深まる理事会と教員側の亀裂』

札幌市豊平区西岡地区にキャンパスを持ち、約半世紀の歴史を刻む私立大、札幌大学(学校法人札幌大学・太田博理事長、以下札大)が揺れている。学部改革や機構再編をめぐり理事会と教員側が激しく対立、さらにかねてからの期末・勤勉手当問題が追い打ちをかけている。理事や評議員を務めていたOB7人が昨年5月に全員辞任するという異常な事態に続き、今年5月末には佐藤俊夫前理事長が突然辞任するなど迷走に一段と拍車がかかっている。そんな労使対立の影響をもろに受けかねないのが学生たち。このままでは学位(学士)授与もままならない事態に陥る可能性も取り沙汰されている。(佐久間康介)

【第二部 酪農学園大学】

Interview01

学校法人酪農学園理事長・麻田 信二さん

「これからの2年は正念場。

職員一丸となって『改革』を」

本誌前号までに報告した通り、江別市の酪農学園大学で7月中旬、運営法人が干場信司学長(当時)を任期半ばで解任した。背景には理事者と教員との確執や、国が主導する大学改革などの問題が見え隠れする。8月下旬、同大の法人理事会は獣医学群教授の竹花一成氏(59)を新学長に選任、新たな体制を敷いた。解任決定に強く抗議する干場前学長は「法的措置」にも言及していたが、現時点で具体的な動きはない。一連の騒ぎが収束したとはなお言えない中、法人の舵取り・麻田信二理事長(67)に問いを向けてみた。唐突な更迭人事の大義は、どこにあるのか――。(聴き手・小笠原 淳)

Interview02

酪農学園大学の存続を願う学生有志の会代表・栗本翔太さん

「少なからぬ学生の疑問に

真っ当な説明が届いていない」

酪農学園大学・干場信司前学長解任の報は、決定からほどなくして同大の現役学生たちにも届くところとなる。但しそれは、報道を通じてだった。間接情報のみでは事情がわからないと考えた何人かが「有志の会」を発足させたのは、決定直後の7月中旬。会の目的は、学長更迭に到る経緯を全学生に説明するよう、理事長に求めることだ。代表を引き受ける栗本翔太さん(19)は、今春入学したばかりの1年生。それまでは大学運営に関心を持ったことがなく、どこにでもいるごく普通の学生の1人だったという。膨らむ疑問と素直に向き合った結果、初めての夏休みが署名活動に明け暮れる日々となった。(聴き手・小笠原 淳)

----------------------------------------------------------------------

【シリーズ】家族の事件簿

File #01 札幌・引きこもり男性による父親殺害事件

追い詰められた40年間

殺人などの兇悪犯罪が一貫して減り続ける中、近年は“身内"同士の悲劇が続いている印象を受ける。親が子を、子が親を──。当事者の多くはその瞬間まで、ありふれた家庭の一員だったかもしれない。円満を絵に描いたような家庭とて、今日にも崩れそうな土台に支えられているのかもしれない。「家族の事件」周辺を歩く新シリーズ、第1回は本年7月中旬に起きた40歳代男性による父親殺害事件の裏側に迫ってみたい。(随時掲載します)

----------------------------------------------------------------------

【報道】「ハコモノ整備」に大活躍も今は昔 〈下〉

「地方拠点法」って?

苫小牧市の“超高級リゾート"が活用

道央道苫小牧東ICの西側に広がる約1057ヘクタールの森林地域に、海外の“超富裕層"をターゲットにした高級リゾート地を出現させる──。事業主体の「㈱のるでんばると」(苫小牧市・石川裕一社長)が2011年春に公表した「バルト・マイスター・トマコマイ」プロジェクトを取材する過程で、この計画で市街化調整区域での開発行為を可能にする手法として用いられた「地方拠点法」(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)に興味関心が移ったのは先月号で報じた通り。平成4年に施行された同法に対し、道内6つの「地方拠点都市地域」のうち4地域は「すでに役割を終えたのではないか」というニュアンスだが、残る2地域は見方が異なる。さらにこの2地域でも、法活用へのスタンスにずいぶん違いがあるようだ──。(9月7日現在)

----------------------------------------------------------------------

【連載】検証「泊原発は本当に必要なのか」(12)

新築移転の防災センター

買い手がつかない旧建物

20億円をかけ共和町の高台に移動

原発で事故が起きた時、最も被害や影響を受けるのは立地自治体と隣接する市町村だ。泊原発の場合は、そのひとつが共和町だが、この町には事故が起きた際の拠点となる“重要な施設"がある。道は、そのオフサイトセンターと呼ばれる原子力防災センターを同町南幌似(みなみほろに)地区に新築移転し、この8月から運用を始めた。「(原発は)きょうは(共和)止まり(泊)」と揶揄されていたこともある共和町と泊村の原発施設。オフサイトセンターをめぐる動きを振り返りながら、43年前に岩内町で開かれた「原発問題シンポジウム」にまで再び時計の針を戻してみたい。(ジャーナリスト 黒田伸)

----------------------------------------------------------------------

【連載】戦争遺産をめぐる旅 【8】沖縄編(下)

保存される「戦争の爪痕」は

我々に何を語っているのか

平和を求める“沖縄のこころ"

1945年の終戦の年に生まれた人は今年70歳。実際に太平洋戦争を経験した世代が年々少なくなっていく中で、日本がアメリカを始めとした連合国軍と戦争をしたという事実さえ知らない世代が出始めている。パソコンやスマートフォンが小中学生にも普及し、いつでも世界中の情報が集められるようになっても、300万人以上の犠牲者を出した戦争の記憶は薄れるばかりだ。国内唯一の地上戦が行なわれ、20万人もの犠牲者を出した沖縄では、戦争を知らない世代に「負の遺産」を引き継ぐためにさまざまな施設を造り、戦争の遺跡を保存している。沖縄を訪れると「二度と悲劇を起こしてはならない」という沖縄県民の強い意志を感じる。(ジャーナリスト 黒田伸)

----------------------------------------------------------------------

【ニュース】

■小樽・森井市長が副市長案を提出も

「パーティー券問題」で議会は紛糾へ

──参与登用に続く“不可解人事"に庁内からもタメ息

■受刑者が丹精込め飼育した逸品

「網走監獄和牛」札幌で販売開始

──最高「A5」級など9月中旬にも追加入荷へ

■社会問題化する“空き家対策"で

北洋銀と札幌市が連携協定を締結

──補助金制度と「解体ローン」で取り壊しを促進

■「キングムー」が来春ディスコに?

取得企業が模索する再オープン

──一世を風靡した伝説のスポットの復活なるか

----------------------------------------------------------------------

【連載】ルポ 「ひきこもり」──長期高齢化の周辺 ①

不惑近い息子の将来を案ずる母

「親亡き後を心配しても

これ以上の手助けはできない」

ひきこもりの長期高齢化が進んでいる。親が亡き後、残された子供がどう生きていくかは、ひきこもりを持つ家族が抱える共通の悩みだ。そして、もう1つの課題がひきこもりの長期化に伴い、抜き差しならなくなった家族の関係。絡まった心の糸を丁寧に解きほぐし、関係修復の糸口を見つけるには、家族以外の第三者という「外の風」が必要だ。ある事例を通して、高齢化するひきこもりと家族の現状をレポートする。(武智敦子)

----------------------------------------------------------------------

【連載】“農と食"北の大地から

十勝発「小麦キャンプ」でつながる人たち

小麦を軸に生産農家と職人たちが

協力し、新たな夢と可能性を開拓

小麦の生産農家や育種に携わる研究機関、製粉業者、粉を使ってパンやお菓子をつくる職人たちなどがそろっている十勝管内で、小麦の魅力を余すところなく体感する「北海道小麦キャンプ」が7月中旬、帯広市と近郊の町で開かれた。参加者の4割ほどが道外勢。ある大阪のベーカリーは研修旅行の一環として20人ほどの社員を送り込んだという。職人たちと生産農家や研究者らが熱く語り合う企画も盛りだくさんで、交流の輪が広がった。8回目を迎える来年は、有力産地のオホーツク管内に開催地を移し、国産・道産小麦の可能性を探る。「体感ツアー」や講習会、生産者によるクロストークの様子を紹介しつつ、小麦に関わる人たちの心意気をお伝えしたい。

----------------------------------------------------------------------

【医療】

「進化し続けることが我々の完成形」

札幌心臓血管クリニックの挑戦とは

カテーテル、心臓外科、不整脈

患者のため診療の垣根を越える

開業から7年──。今や循環器内科・心臓血管外科・不整脈治療の3つの分野それぞれで全国有数の手術実績を誇るまでに成長した医療法人ハートセンター(藤田勉理事長)札幌心臓血管クリニック(74床・同市東区)。この“モンスター病院"の中心になっているのが藤田理事長、道井洋吏院長、鵜野起久也ハートリズムセンター長の3人だ。いわばスーパードクターである3人のコラボレーションは、どのような効果をもたらし患者の治療に寄与しているのか。本稿では藤田・道井・鵜野医師の座談会を通して、循環器医療をかつてない高みまで押し上げつつある同病院の現在をレポートする。

----------------------------------------------------------------------

【医療】

呼吸器外科と呼吸器内科が高度に連携

最善の医療を提供する札幌南三条病院

低侵襲手術と先進の化学療法

肺がん治療のトップランナー

日本人の約3人に1人が生涯にがんを発症し、その20%が肺がんに罹ると言われている。医療の目覚しい進歩により必ずしも“不治の病"ではなくなったとはいえ、依然として発症後の生存率が高いとは言えない疾患だ。この肺がん治療に特化しているのが、社会医療法人 北海道恵愛会(西田憲策理事長)が運営する札幌南三条病院(札幌市中央区・99床)である。治療実績で全国有数のスケールを誇る同病院の大きな特徴は、呼吸器外科と呼吸器内科が高度に連携していること。病院理念に「患者さんにとって最もよい医療を提供する」を掲げる“肺がん治療のトップランナー"をレポートする。

----------------------------------------------------------------------

【企業】生活と産業に欠かせないCO2

カーフェリー火災の消火でも注目

「液化炭酸ガスの広がる用途」とは

道内需要を支えるエア・ウォーター炭酸室蘭工場

炭酸ガス(二酸化炭素)と聞くと、地球温暖化の元凶という悪役のイメージを持つかもしれない。しかし、炭酸ガスは植物の光合成に欠かせず、産業や我々の暮らしを支える大切な役割も果たしている。溶接向けの工業用をはじめビールといった炭酸飲料向けだけではなく、固化させたドライアイスは食品冷凍・冷蔵用の必需品でもある。最近は、7月末に起きた苫小牧沖のフェリー火災の消火に液化炭酸ガスが活躍したことも耳目に新しい。道内唯一の生産拠点であるエア・ウォーター炭酸の室蘭工場を訪ね、炭酸ガスの知られざる一面にスポットを当ててみた。

----------------------------------------------------------------------

【流通】コープさっぽろの“プライベートブランド戦略"を追う

徹底して“安全と安心"を追求

休耕田を活用したPB開発も

こだわりを深める『なるほど安心商品』

食の安全安心を追求し、食を通した消費者と生産者の繋がりを大事にすることを理念に掲げている生活協同組合コープさっぽろ(本部札幌・大見英明理事長)。コープさっぽろのその姿勢を端的に体現しているのがプライベートブランド(PB)商品の数々だ。現在、地産地消を重視した『北海道100』、休耕田で生産する飼料米を利用した『黄金そだち』、シンプルで良質・道内加工にこだわる『なるほど商品』の3種類がラインナップされているが、近く“ならではのこだわり"をさらに追求した『なるほど安心商品』も店頭に並ぶ。大手流通とはひと味違うコープさっぽろのPB戦略を掘り下げてみた。

----------------------------------------------------------------------

【インタビュー】初めての住職となる島崎允法さんに訊く

日系人の心の拠り所として──

パラグアイ初の仏教寺院が誕生

南米パラグアイのイグアス移住地に同国初の仏教寺院「眞應山拓恩寺釈迦堂」が完成し、12月に曹洞宗の大本山總持寺からも高僧を迎え落慶法要が執り行なわれる。拓恩寺の初代住職となるのは、曹洞宗寺院「薬王寺」(札幌市中央区)の田中清元住職(66)の弟子である島崎允法さん(72)。四半世紀以上にわたり南米との交流事業に関わってきた島崎さんが、どうしてパラグアイで住職になることになったのか。住職になるための最後の修行をすべく一時帰国中の同氏に、寺院建設に至った経緯や今後の抱負を聞いた。 (8月26日収録)

----------------------------------------------------------------------

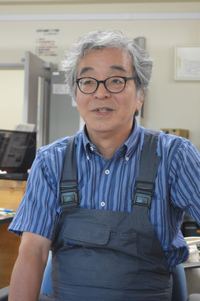

【インタビュー】NPO法人コミュニティワーク研究実践センターの新理事長・岩㟢 義純氏に訊く

ニーズをどう仕事として成立させるか

職員1人ひとりが明確な目的意識を

NPO法人コミュニティワーク研究実践センター(事務局・札幌市)の新しい理事長に、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会の元市民参画部長・岩㟢義純氏が就任した。様々なプログラムの提供を通して、共生コミュニティの再創造を目指す同センターの活動内容や今後の舵取りについて訊いた。

----------------------------------------------------------------------

【話題の人】札幌ワイルドサーモンプロジェクト

共同代表の有賀 望さんに訊く

「81年に放流漁が戻ってきてから、

豊平川では7世代以上にわたって

自然産卵が繰り返されています」

サケよ甦れ──。1979年、「カムバックサーモン運動」で札幌市の豊平川に100万匹のサケの稚魚が放流されてから36年。現在も豊平川では毎年約200万匹の稚魚が放流され、多くのサケが母川で自然産卵を繰り返しているという。従来の孵化放流を見直し、自力で世代交代していける「野生魚」を増やそう。昨年1月に専門家や市民有志で発足した「札幌ワイルドサーモンプロジェクト」(SWSP)が、秋からそうした取り組みを開始する。共同代表を務める有賀望さんに、プロジェクト発足の経緯や未来に向けた豊平川のサケ保護の取り組みについて訊いた。(聞き手・武智敦子)

----------------------------------------------------------------------

【長期連載】白井暢明のホンネで語る北海道独立論

対談篇 谷 一之氏(下川町長)

5つの循環をキーワードに

下川町を日本一幸せなまちへ

10年前から現在に至るまで、名寄市立大学での仕事(教授、非常勤講師)を通じて私と名寄市との関係は深い。そのため私は今なおさまざまな立場で名寄市のまちづくりに関わりを持っている。ところで、名寄でよく私の耳に入ってきたのは、「隣町の下川町は、行政と市民および市民団体(NPOなど)の連携によるまちづくりへの関心や意欲がとても高い町らしい」という噂であった。そのことと併せて特に私の関心を惹いたのは、エネルギー自給への取り組み、即ち、15、16年前から始まった木質バイオマスによる発電や熱供給という、全国的にも知られたこの町の先進的取り組みである。

そして今年の5月に谷一之氏が新しく町長になったことを知った私は即座に、ぜひ谷町長とじっくり語り合いたいと思った。というのも、旭川や道北地域のまちづくりを考える市民団体での活動を通じて、谷氏とは、20年ほど前から知己の間柄だったからである。当時から道北地域の活性化の鍵は各自治体間の広域連携と人材交流にあると考え、さまざまなアイディアをもってアクティヴに活動していた谷氏が下川の新町長になったことは、過疎に悩む道北地区全体の発展にとってきわめて明るいニュースである。今回、私の呼びかけに谷町長が快く応じて頂いたことにより、この対談が実現した。 (白井暢明)

----------------------------------------------------------------------

【フォトレポート・トピックス】

*央幸設備工業が“薬用キノコ栽培"で美唄に進出

*「ニトリレディス」でイ・ボミが初優勝! ギャラリーは初の1万人を突破

*映画『GONIN サーガ』のキャンペーンで石井隆監督と土屋アンナが来札

*「オホーツク網走マラソン」9月27日、開催へ!

*正栄プロジェクトが特別協賛し「札幌オープンゴルフ」を開催

*カレスプレミアムガーデンが着工! 時代の要請に応える「地域包括ケア拠点施設」へ

*坂泌尿器科病院が札幌エルプラザで公開講座

----------------------------------------------------------------------

【連載コラムなど】

*視点 公共交通をどうする?

*夏井功の「夜を駈ける車イス」

*風俗嬢の休日

*シネマ

*須賀章雅のよいどれブンガク夜話

*名画の小部屋

*スポーツ筆刀両断

*新連載:札幌異才探訪

*おたくの文壇殴り込み

*新設企業情報

*人物株価

*古本屋女房の“古本的日常"

----------------------------------------------------------------------

【今月の表紙】鈴木翁二画

『図工のマチ』

【報道】「ハコモノ整備」に大活躍も今は昔 〈下〉

「地方拠点法」って?

苫小牧市の“超高級リゾート"が活用

道央道苫小牧東ICの西側に広がる約1057ヘクタールの森林地域に、海外の“超富裕層"をターゲットにした高級リゾート地を出現させる──。事業主体の「㈱のるでんばると」(苫小牧市・石川裕一社長)が2011年春に公表した「バルト・マイスター・トマコマイ」プロジェクトを取材する過程で、この計画で市街化調整区域での開発行為を可能にする手法として用いられた「地方拠点法」(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)に興味関心が移ったのは先月号で報じた通り。平成4年に施行された同法に対し、道内6つの「地方拠点都市地域」のうち4地域は「すでに役割を終えたのではないか」というニュアンスだが、残る2地域は見方が異なる。さらにこの2地域でも、法活用へのスタンスにずいぶん違いがあるようだ──。(9月7日現在)

----------------------------------------------------------------------

【連載】検証「泊原発は本当に必要なのか」(12)

新築移転の防災センター

買い手がつかない旧建物

20億円をかけ共和町の高台に移動

原発で事故が起きた時、最も被害や影響を受けるのは立地自治体と隣接する市町村だ。泊原発の場合は、そのひとつが共和町だが、この町には事故が起きた際の拠点となる“重要な施設"がある。道は、そのオフサイトセンターと呼ばれる原子力防災センターを同町南幌似(みなみほろに)地区に新築移転し、この8月から運用を始めた。「(原発は)きょうは(共和)止まり(泊)」と揶揄されていたこともある共和町と泊村の原発施設。オフサイトセンターをめぐる動きを振り返りながら、43年前に岩内町で開かれた「原発問題シンポジウム」にまで再び時計の針を戻してみたい。(ジャーナリスト 黒田伸)

----------------------------------------------------------------------

【連載】戦争遺産をめぐる旅 【8】沖縄編(下)

保存される「戦争の爪痕」は

我々に何を語っているのか

平和を求める“沖縄のこころ"

1945年の終戦の年に生まれた人は今年70歳。実際に太平洋戦争を経験した世代が年々少なくなっていく中で、日本がアメリカを始めとした連合国軍と戦争をしたという事実さえ知らない世代が出始めている。パソコンやスマートフォンが小中学生にも普及し、いつでも世界中の情報が集められるようになっても、300万人以上の犠牲者を出した戦争の記憶は薄れるばかりだ。国内唯一の地上戦が行なわれ、20万人もの犠牲者を出した沖縄では、戦争を知らない世代に「負の遺産」を引き継ぐためにさまざまな施設を造り、戦争の遺跡を保存している。沖縄を訪れると「二度と悲劇を起こしてはならない」という沖縄県民の強い意志を感じる。(ジャーナリスト 黒田伸)

----------------------------------------------------------------------

【ニュース】

■小樽・森井市長が副市長案を提出も

「パーティー券問題」で議会は紛糾へ

──参与登用に続く“不可解人事"に庁内からもタメ息

■受刑者が丹精込め飼育した逸品

「網走監獄和牛」札幌で販売開始

──最高「A5」級など9月中旬にも追加入荷へ

■社会問題化する“空き家対策"で

北洋銀と札幌市が連携協定を締結

──補助金制度と「解体ローン」で取り壊しを促進

■「キングムー」が来春ディスコに?

取得企業が模索する再オープン

──一世を風靡した伝説のスポットの復活なるか

----------------------------------------------------------------------

【連載】ルポ 「ひきこもり」──長期高齢化の周辺 ①

不惑近い息子の将来を案ずる母

「親亡き後を心配しても

これ以上の手助けはできない」

ひきこもりの長期高齢化が進んでいる。親が亡き後、残された子供がどう生きていくかは、ひきこもりを持つ家族が抱える共通の悩みだ。そして、もう1つの課題がひきこもりの長期化に伴い、抜き差しならなくなった家族の関係。絡まった心の糸を丁寧に解きほぐし、関係修復の糸口を見つけるには、家族以外の第三者という「外の風」が必要だ。ある事例を通して、高齢化するひきこもりと家族の現状をレポートする。(武智敦子)

----------------------------------------------------------------------

【連載】“農と食"北の大地から

十勝発「小麦キャンプ」でつながる人たち

小麦を軸に生産農家と職人たちが

協力し、新たな夢と可能性を開拓

小麦の生産農家や育種に携わる研究機関、製粉業者、粉を使ってパンやお菓子をつくる職人たちなどがそろっている十勝管内で、小麦の魅力を余すところなく体感する「北海道小麦キャンプ」が7月中旬、帯広市と近郊の町で開かれた。参加者の4割ほどが道外勢。ある大阪のベーカリーは研修旅行の一環として20人ほどの社員を送り込んだという。職人たちと生産農家や研究者らが熱く語り合う企画も盛りだくさんで、交流の輪が広がった。8回目を迎える来年は、有力産地のオホーツク管内に開催地を移し、国産・道産小麦の可能性を探る。「体感ツアー」や講習会、生産者によるクロストークの様子を紹介しつつ、小麦に関わる人たちの心意気をお伝えしたい。

----------------------------------------------------------------------

【医療】

「進化し続けることが我々の完成形」

札幌心臓血管クリニックの挑戦とは

カテーテル、心臓外科、不整脈

患者のため診療の垣根を越える

開業から7年──。今や循環器内科・心臓血管外科・不整脈治療の3つの分野それぞれで全国有数の手術実績を誇るまでに成長した医療法人ハートセンター(藤田勉理事長)札幌心臓血管クリニック(74床・同市東区)。この“モンスター病院"の中心になっているのが藤田理事長、道井洋吏院長、鵜野起久也ハートリズムセンター長の3人だ。いわばスーパードクターである3人のコラボレーションは、どのような効果をもたらし患者の治療に寄与しているのか。本稿では藤田・道井・鵜野医師の座談会を通して、循環器医療をかつてない高みまで押し上げつつある同病院の現在をレポートする。

----------------------------------------------------------------------

【医療】

呼吸器外科と呼吸器内科が高度に連携

最善の医療を提供する札幌南三条病院

低侵襲手術と先進の化学療法

肺がん治療のトップランナー

日本人の約3人に1人が生涯にがんを発症し、その20%が肺がんに罹ると言われている。医療の目覚しい進歩により必ずしも“不治の病"ではなくなったとはいえ、依然として発症後の生存率が高いとは言えない疾患だ。この肺がん治療に特化しているのが、社会医療法人 北海道恵愛会(西田憲策理事長)が運営する札幌南三条病院(札幌市中央区・99床)である。治療実績で全国有数のスケールを誇る同病院の大きな特徴は、呼吸器外科と呼吸器内科が高度に連携していること。病院理念に「患者さんにとって最もよい医療を提供する」を掲げる“肺がん治療のトップランナー"をレポートする。

----------------------------------------------------------------------

【企業】生活と産業に欠かせないCO2

カーフェリー火災の消火でも注目

「液化炭酸ガスの広がる用途」とは

道内需要を支えるエア・ウォーター炭酸室蘭工場

炭酸ガス(二酸化炭素)と聞くと、地球温暖化の元凶という悪役のイメージを持つかもしれない。しかし、炭酸ガスは植物の光合成に欠かせず、産業や我々の暮らしを支える大切な役割も果たしている。溶接向けの工業用をはじめビールといった炭酸飲料向けだけではなく、固化させたドライアイスは食品冷凍・冷蔵用の必需品でもある。最近は、7月末に起きた苫小牧沖のフェリー火災の消火に液化炭酸ガスが活躍したことも耳目に新しい。道内唯一の生産拠点であるエア・ウォーター炭酸の室蘭工場を訪ね、炭酸ガスの知られざる一面にスポットを当ててみた。

----------------------------------------------------------------------

【流通】コープさっぽろの“プライベートブランド戦略"を追う

徹底して“安全と安心"を追求

休耕田を活用したPB開発も

こだわりを深める『なるほど安心商品』

食の安全安心を追求し、食を通した消費者と生産者の繋がりを大事にすることを理念に掲げている生活協同組合コープさっぽろ(本部札幌・大見英明理事長)。コープさっぽろのその姿勢を端的に体現しているのがプライベートブランド(PB)商品の数々だ。現在、地産地消を重視した『北海道100』、休耕田で生産する飼料米を利用した『黄金そだち』、シンプルで良質・道内加工にこだわる『なるほど商品』の3種類がラインナップされているが、近く“ならではのこだわり"をさらに追求した『なるほど安心商品』も店頭に並ぶ。大手流通とはひと味違うコープさっぽろのPB戦略を掘り下げてみた。

----------------------------------------------------------------------

【インタビュー】初めての住職となる島崎允法さんに訊く

日系人の心の拠り所として──

パラグアイ初の仏教寺院が誕生

南米パラグアイのイグアス移住地に同国初の仏教寺院「眞應山拓恩寺釈迦堂」が完成し、12月に曹洞宗の大本山總持寺からも高僧を迎え落慶法要が執り行なわれる。拓恩寺の初代住職となるのは、曹洞宗寺院「薬王寺」(札幌市中央区)の田中清元住職(66)の弟子である島崎允法さん(72)。四半世紀以上にわたり南米との交流事業に関わってきた島崎さんが、どうしてパラグアイで住職になることになったのか。住職になるための最後の修行をすべく一時帰国中の同氏に、寺院建設に至った経緯や今後の抱負を聞いた。 (8月26日収録)

----------------------------------------------------------------------

【インタビュー】NPO法人コミュニティワーク研究実践センターの新理事長・岩㟢 義純氏に訊く

ニーズをどう仕事として成立させるか

職員1人ひとりが明確な目的意識を

NPO法人コミュニティワーク研究実践センター(事務局・札幌市)の新しい理事長に、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会の元市民参画部長・岩㟢義純氏が就任した。様々なプログラムの提供を通して、共生コミュニティの再創造を目指す同センターの活動内容や今後の舵取りについて訊いた。

----------------------------------------------------------------------

【話題の人】札幌ワイルドサーモンプロジェクト

共同代表の有賀 望さんに訊く

「81年に放流漁が戻ってきてから、

豊平川では7世代以上にわたって

自然産卵が繰り返されています」

サケよ甦れ──。1979年、「カムバックサーモン運動」で札幌市の豊平川に100万匹のサケの稚魚が放流されてから36年。現在も豊平川では毎年約200万匹の稚魚が放流され、多くのサケが母川で自然産卵を繰り返しているという。従来の孵化放流を見直し、自力で世代交代していける「野生魚」を増やそう。昨年1月に専門家や市民有志で発足した「札幌ワイルドサーモンプロジェクト」(SWSP)が、秋からそうした取り組みを開始する。共同代表を務める有賀望さんに、プロジェクト発足の経緯や未来に向けた豊平川のサケ保護の取り組みについて訊いた。(聞き手・武智敦子)

----------------------------------------------------------------------

【長期連載】白井暢明のホンネで語る北海道独立論

対談篇 谷 一之氏(下川町長)

5つの循環をキーワードに

下川町を日本一幸せなまちへ

10年前から現在に至るまで、名寄市立大学での仕事(教授、非常勤講師)を通じて私と名寄市との関係は深い。そのため私は今なおさまざまな立場で名寄市のまちづくりに関わりを持っている。ところで、名寄でよく私の耳に入ってきたのは、「隣町の下川町は、行政と市民および市民団体(NPOなど)の連携によるまちづくりへの関心や意欲がとても高い町らしい」という噂であった。そのことと併せて特に私の関心を惹いたのは、エネルギー自給への取り組み、即ち、15、16年前から始まった木質バイオマスによる発電や熱供給という、全国的にも知られたこの町の先進的取り組みである。

そして今年の5月に谷一之氏が新しく町長になったことを知った私は即座に、ぜひ谷町長とじっくり語り合いたいと思った。というのも、旭川や道北地域のまちづくりを考える市民団体での活動を通じて、谷氏とは、20年ほど前から知己の間柄だったからである。当時から道北地域の活性化の鍵は各自治体間の広域連携と人材交流にあると考え、さまざまなアイディアをもってアクティヴに活動していた谷氏が下川の新町長になったことは、過疎に悩む道北地区全体の発展にとってきわめて明るいニュースである。今回、私の呼びかけに谷町長が快く応じて頂いたことにより、この対談が実現した。 (白井暢明)

----------------------------------------------------------------------

【フォトレポート・トピックス】

*央幸設備工業が“薬用キノコ栽培"で美唄に進出

*「ニトリレディス」でイ・ボミが初優勝! ギャラリーは初の1万人を突破

*映画『GONIN サーガ』のキャンペーンで石井隆監督と土屋アンナが来札

*「オホーツク網走マラソン」9月27日、開催へ!

*正栄プロジェクトが特別協賛し「札幌オープンゴルフ」を開催

*カレスプレミアムガーデンが着工! 時代の要請に応える「地域包括ケア拠点施設」へ

*坂泌尿器科病院が札幌エルプラザで公開講座

----------------------------------------------------------------------

【連載コラムなど】

*視点 公共交通をどうする?

*夏井功の「夜を駈ける車イス」

*風俗嬢の休日

*シネマ

*須賀章雅のよいどれブンガク夜話

*名画の小部屋

*スポーツ筆刀両断

*新連載:札幌異才探訪

*おたくの文壇殴り込み

*新設企業情報

*人物株価

*古本屋女房の“古本的日常"

----------------------------------------------------------------------

【今月の表紙】鈴木翁二画

『図工のマチ』

Posted by 北方ジャーナル at 00:00│Comments(0)

│バックナンバー

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。